电话:029-87679000(总机)

地址:陕西省西安市西五路157号

邮编:710114

网址:www.2yuan.xjtu.edu.cn

电话:029-87679000(总机)

地址:陕西省西安市西五路157号

邮编:710114

网址:www.2yuan.xjtu.edu.cn

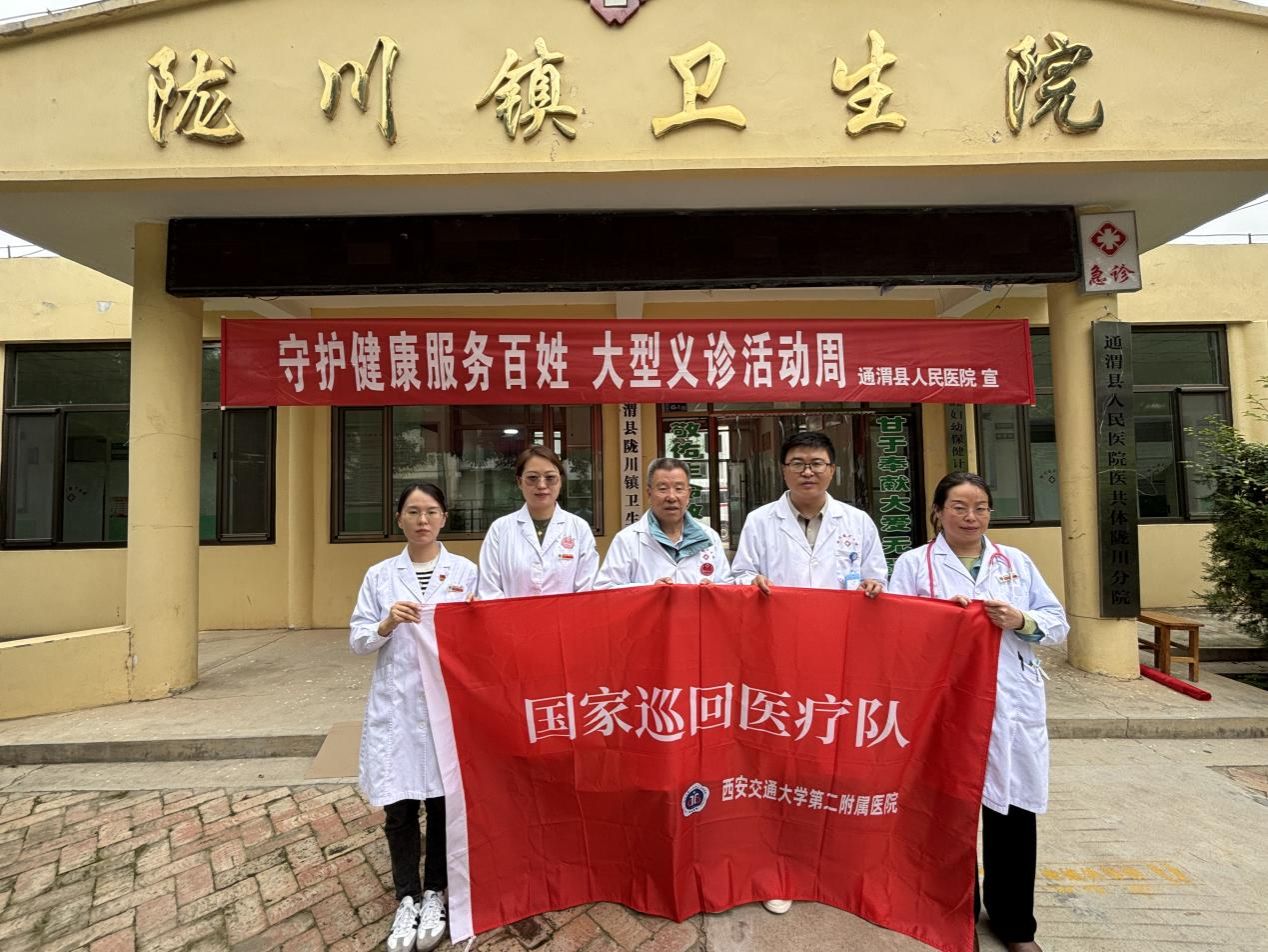

作为西安交大二附院第九期国家巡回医疗任务的收官之战,医疗队于2025年9月24日至28日在甘肃省通渭县人民医院及周边乡镇开展医疗帮扶工作。此次工作精准响应通渭县医疗健康全场景需求,深度释放国家巡回医疗深层价值,推动长效合作初步构建。随着各项任务圆满完成,通渭县帮扶点工作正式结束。

一、临床诊疗服务板块:破解基层“就医难”,重塑医疗可及性

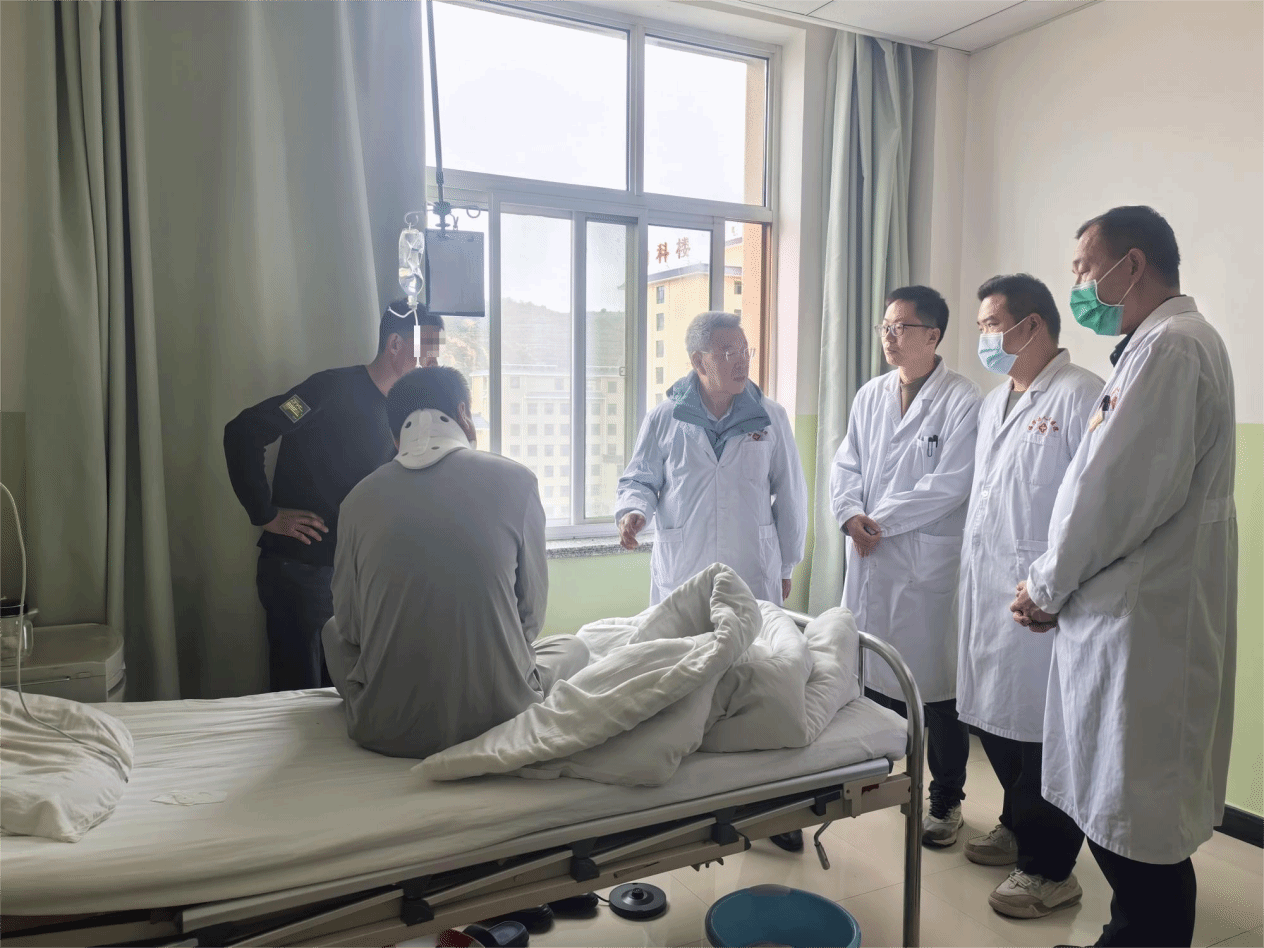

(一)门急诊与住院诊疗:打破资源壁垒,筑牢基层健康保障网

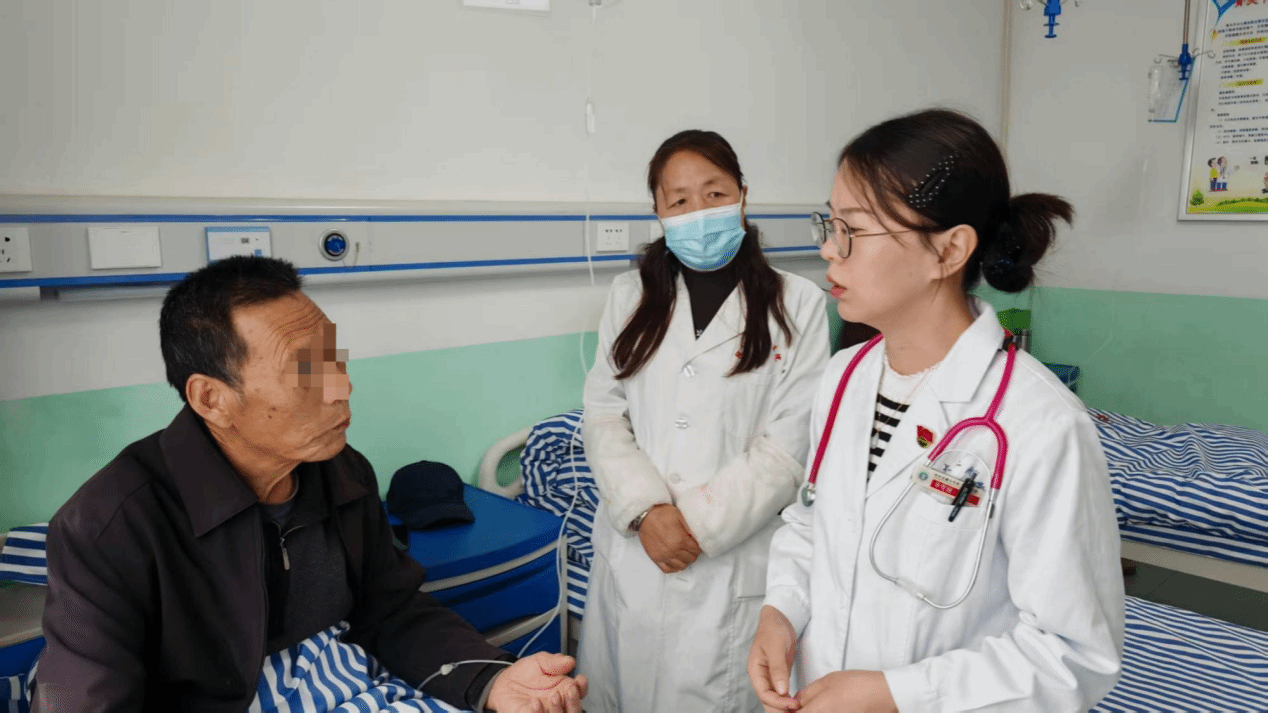

通渭县作为基层县域,长期面临“优质医疗资源稀缺、重症患者就医路径不畅”的困境。医疗队通过门急诊接诊150人次、管理住院患者50人次的全场景服务,从根本上打破了地域对医疗公平的限制:一方面让急慢性头晕、头痛、脑血管病、帕金森、帕金森叠加综合征、复杂性心血管病、儿童抽动障碍、儿童癫痫、复杂骨折关节病、妇科肿瘤类病等患者在“家门口”就能获得国家级专家的精准诊疗,避免因“转诊奔波”延误病情;另一方面,针对住院慢性病患者优化用药方案、细化病情评估,推动基层从“粗放诊疗”向“精细化管理”转变,例如对高血压合并慢性阻塞性肺疾病患者调整降压药联用方式,直接提升了当地慢性病控制的规范性。

(二)手术专项帮扶:技术赋能筑根基,手术能力提质升级

外科手术2台次的开展及围手术期带教,实现了“技术下沉+能力造血”的双重价值:手术示范让当地医生直观掌握宫腔镜术操作的解剖要点与规范,从术前指征把控、术后恢复管理的全流程带教,更帮助当地医护建立“手术安全闭环”思维,从根源上提升通渭县医院外科诊疗的安全性与规范性,为后续开展同类手术筑牢基础。

二、多学科协作与诊疗支持板块:填补学科空白,构建规范诊疗体系

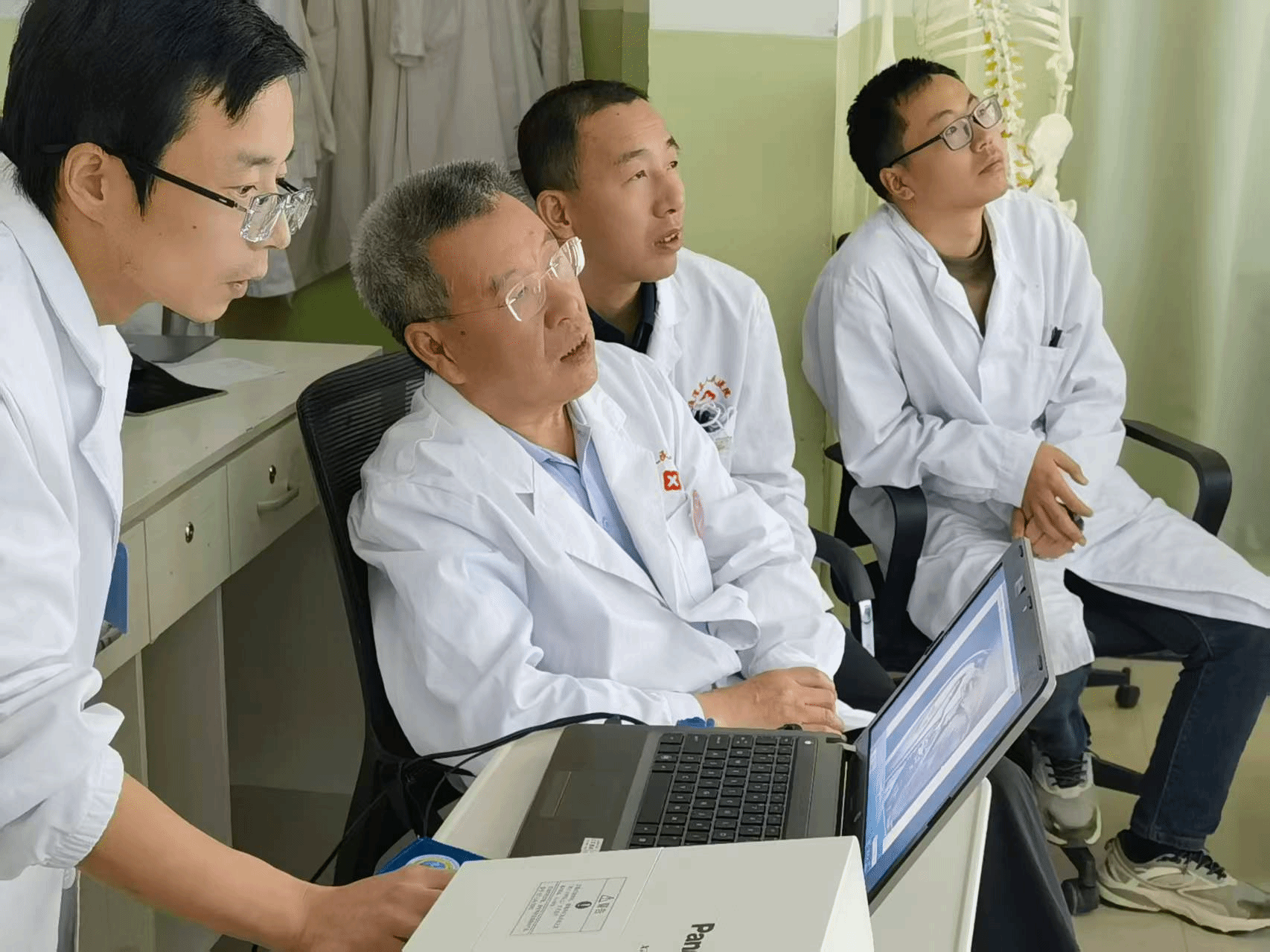

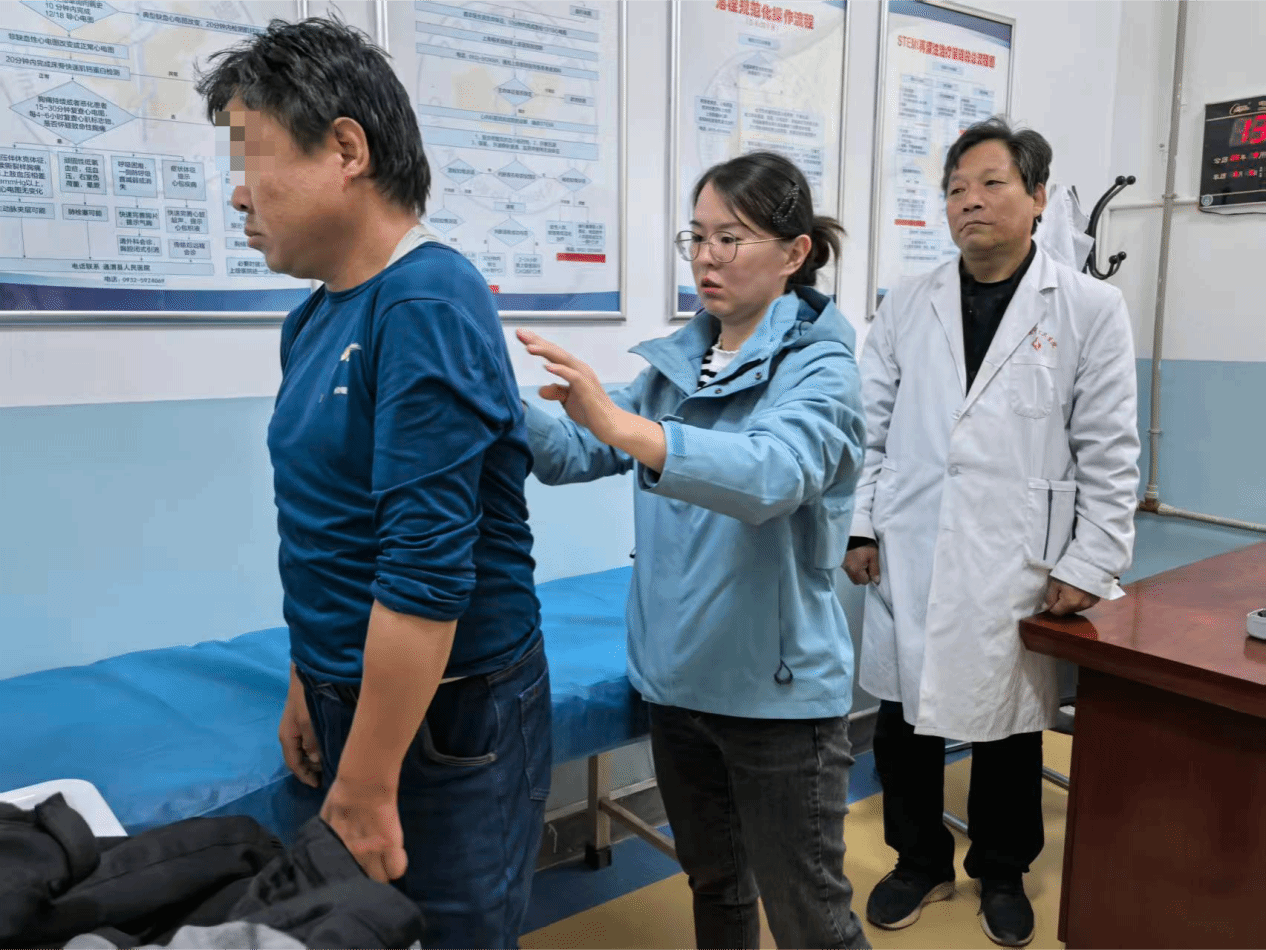

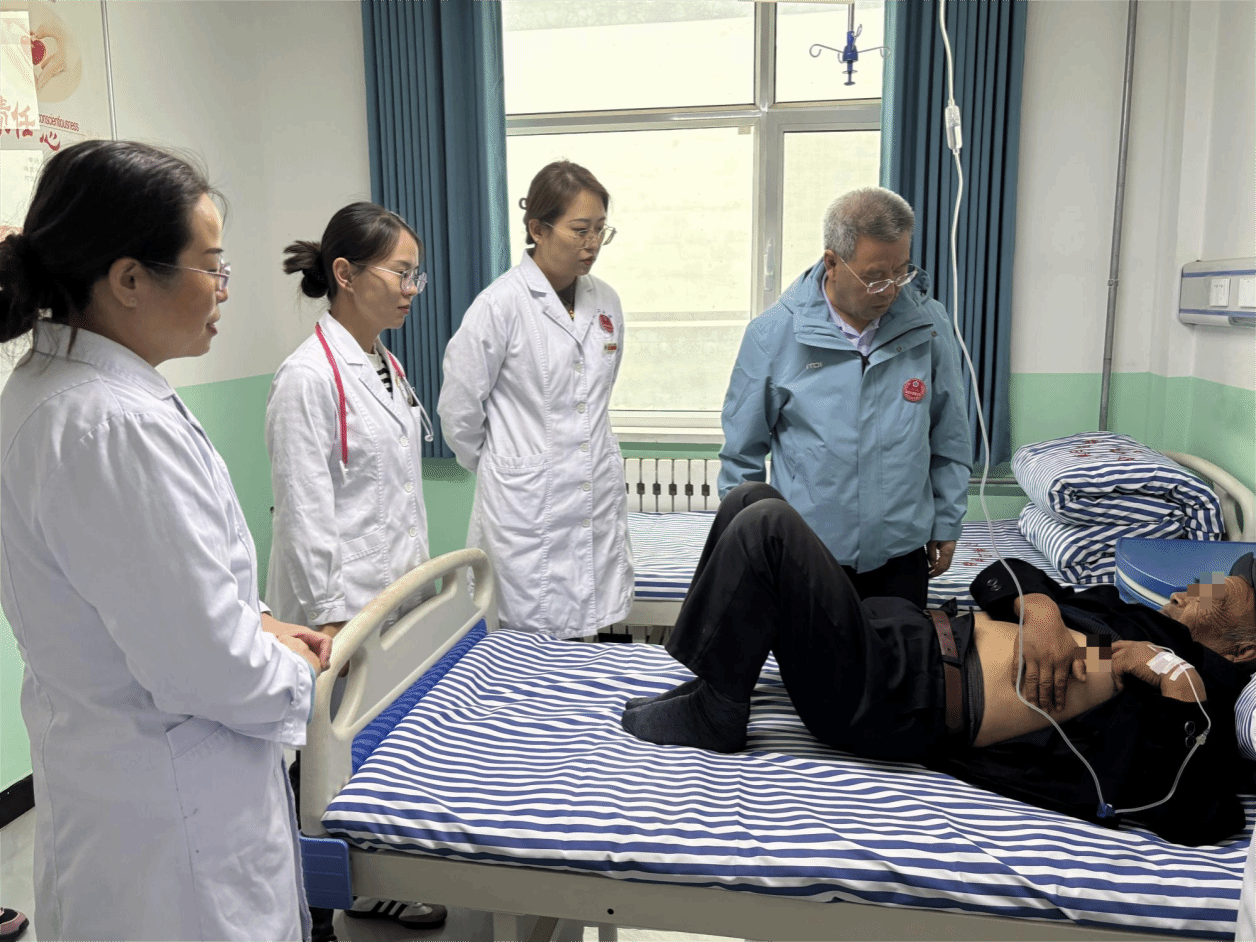

(一)会诊与阅片支持:多学科协同破局,精准诊断提质增效

累计7人次会诊、69例阅片的深度参与,精准破解了基层“疑难病例诊断难”的痛点:通过科间会诊、影像阅片修正“头痛伴肢体麻木待查”“头晕伴行动迟缓”等患者诊断,不仅让患者得到更精准的治疗,更向当地医生传递了“多学科联合、影像结合临床”的诊断思维,推动通渭县医院从“单一科室诊疗”向“多学科协作”模式转变,例如神经内外科专家张熙和李雯娴入乡镇卫生院,综合神经系统查体,联合会诊并讨论帕金森病异动症、隐形遗传基因相关肌肉病变病例,直接拓展了当地医生的诊断视角。

。

。

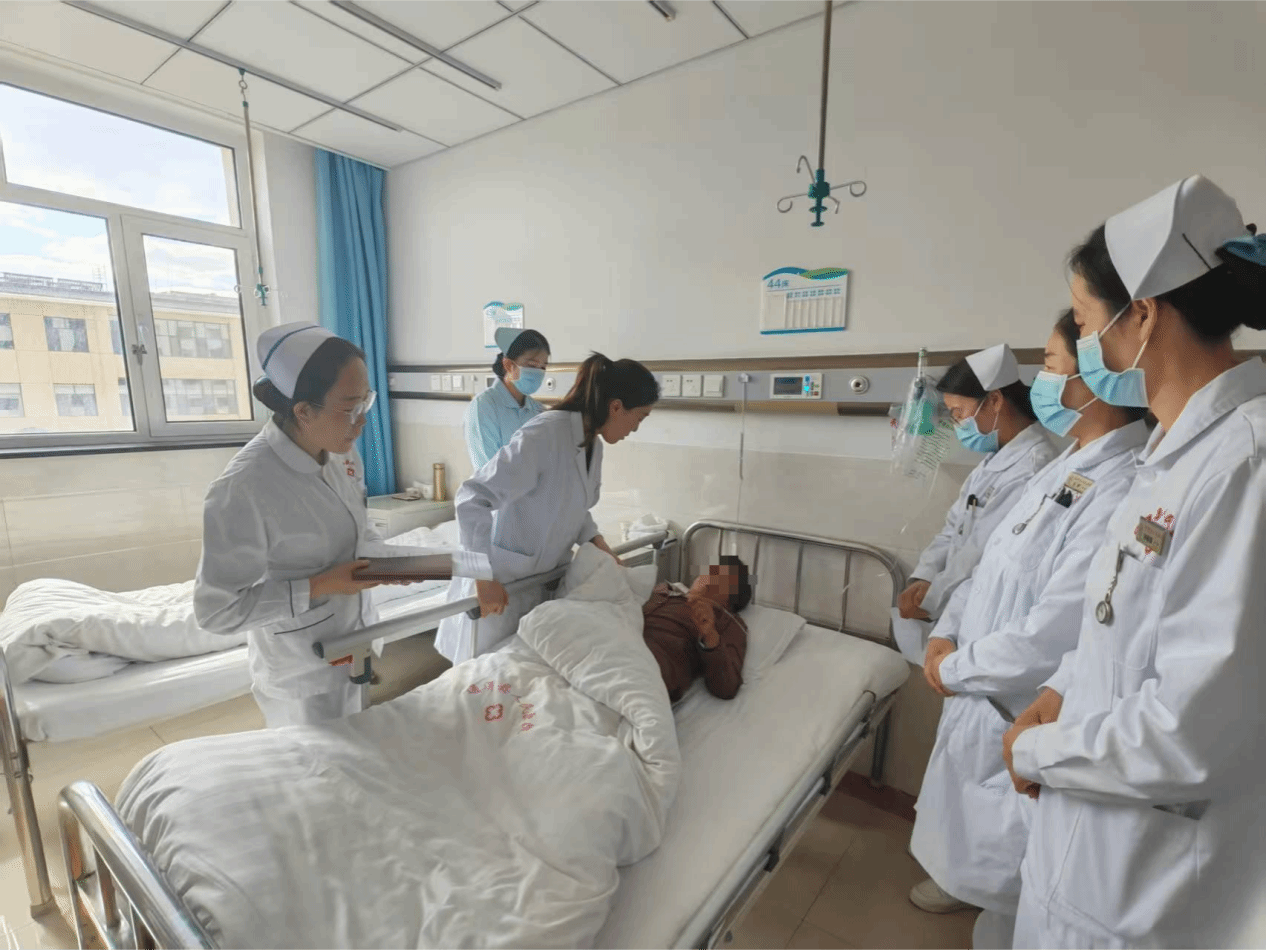

(二)教学查房与病例讨论:规范思维传帮带,诊疗能力迭代升级

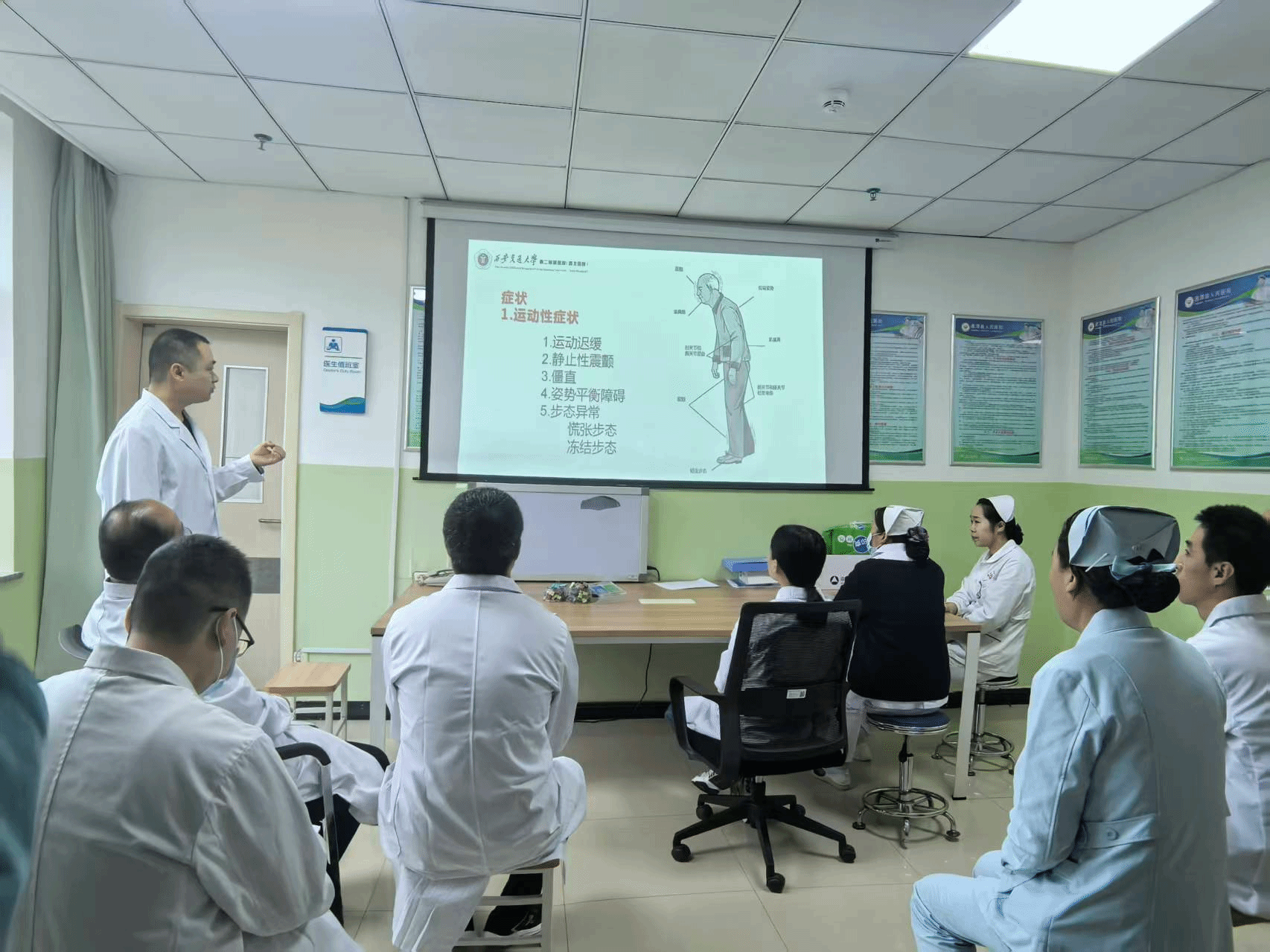

17次教学查房、16次病例讨论的密集开展,完成了“规范诊疗思维”的深度传递:以“床边查体示范+诊疗逻辑讲解”的形式,纠正基层医生“重影像、轻查体”的习惯,同时通过病例讨论细化“并发症早期识别”“病情变化研判”等核心能力,例如针对急性危重脑血管病,神经内科李雯娴主治医师围绕《急性大动脉闭塞缺血性卒中机械取栓围手术期管理》《浅谈多模态神经功能监护在重症脑血管病诊治的应用》系统讲解,让当地医生掌握了标准化的急性脑血管病介入诊疗流程及神经重症的精准管理理念及目前发展趋势,此外,李雯娴医生通过深入浅出的讲解《自身免疫性脑炎的监测及治疗》,旨在让基层医生能够识别并鉴别自身免疫性脑炎、标准化诊治方案并了解新型免疫治疗方案,从根本上提升基层对神经重症及神经免疫相关疾病诊疗的专业性。

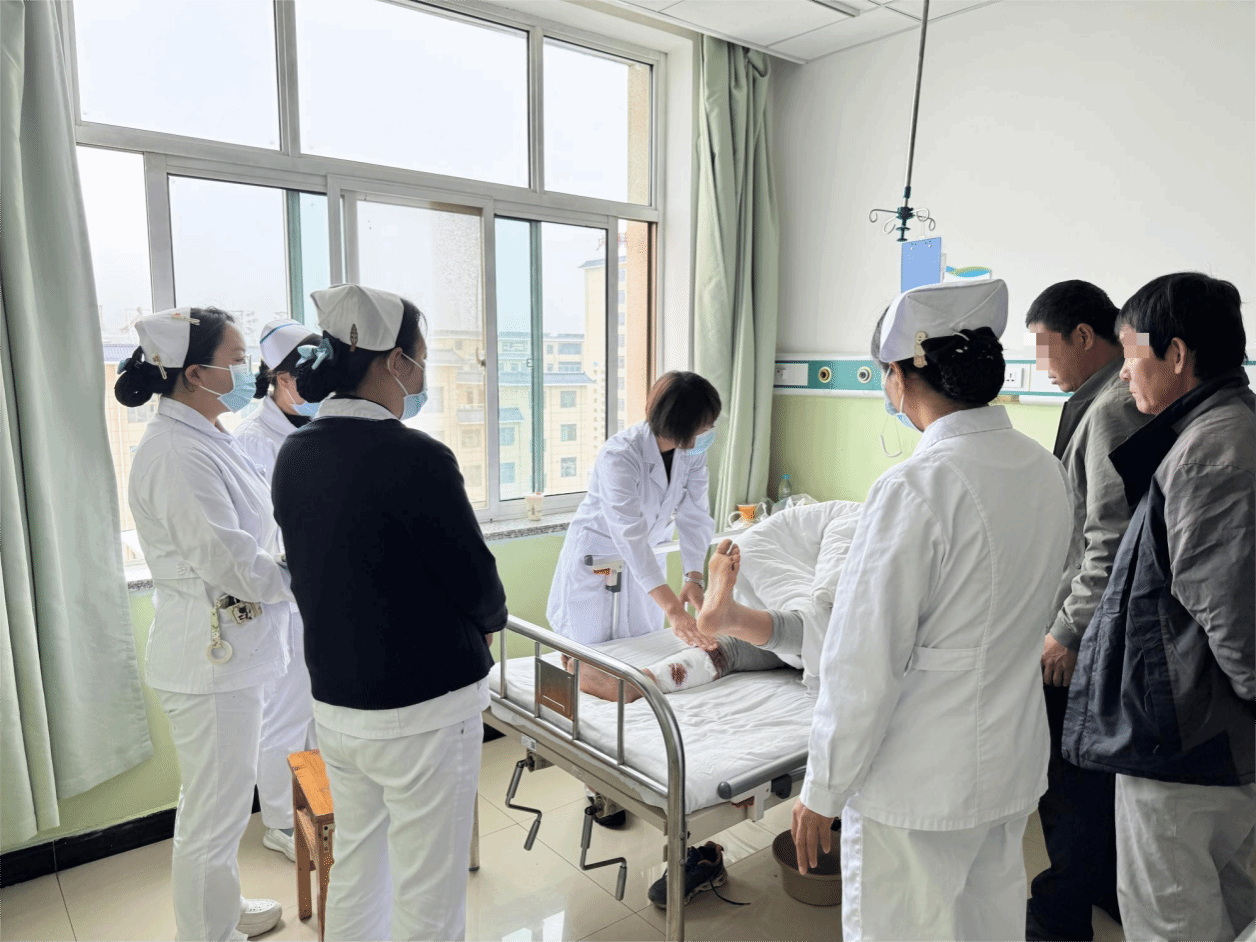

三、护理专项服务与技术推广板块:夯实护理根基,激活基层护理“内生动力”

骨科赵秋艳副护士长与中西医结合科刘静主管护师的护理工作,从专业技术、慢病管理、围手术期患者的快速康复到护理管理层面实现全方位赋能:

(一)技术与理念下沉:主管护师刘静围绕《中医适宜技术在综合医院推广的做法和体会》,演示艾灸、穴位贴敷、耳穴压豆、穴位埋针等适宜技术在综合医院的推广模式、推广路径、培训模式及方法的经验分享,将“中西医结合护理”理念传递给基层,推动通渭县医院护理人员建立特色护理思维。

(二)护理精细化:两人在住院慢性病患者管理和围手术期患者的快速康复管理中,以临床带教为核心,把专科护士的病情观察、并发症预警、健康宣教等核心能力培养,融入日常查房、病例讨论。比如针对老年脑缺血患者,通过“模拟问诊+情景演练”,带教基层护士掌握“脑缺血诱因评估—个性化防跌倒宣教-康复锻炼指导”技能;针对“关节置换术后关节屈伸角度科学把控、助行器规范使用要点、居家防脱位姿势养成及分阶段功能锻炼”的实操方法;同时整理《髋关节置换术后功能锻炼和快速康复实操指引》,把术后康复技巧拆解成“术后24小时踝泵运动、术后3天床边垂腿训练、术后1周助行器行走规范”同时,搭建“线上答疑+线下回访”带教闭环,即便巡回医疗结束,也能远程指导基层护士解决实操难题,推动护理能力从“单次帮扶”向“长效传承”转变。

(三)护理管理经验输出:赵秋艳副护士长作为骨科护士长,结合管理经验在教学查房、病例讨论中,向当地护理人员传递“围手术期护理安全闭环”“护理质量持续改进”等管理思维,例如细化“术后康复功能锻炼”“安全风险的把控要点”等标准,助力通渭县医院构建规范的护理管理体系。

四、学术培训与技术推广板块:以“知识+技术”双驱动,激活基层医疗内生动力

围绕基层医疗“能力短板”与“技术需求”,通过分层培训与实操教学,实现“新技术落地+学科能力进阶”,让帮扶成果可转化、能延续,累计开展9场科室讲座,覆盖超150人次,确保培训内容“精准匹配、即学即用”。

(一)基础理论强化:面向全体医护开展《基层常见病诊疗规范更新》《慢性病长期管理核心原则》等通用课程,重点纠正“诊断标准模糊”“用药方案不规范”等常见问题,夯实基层诊疗理论根基。

(二) 专科技术深研:聚焦当地稀缺技术领域,开设的《儿童神经发育障碍(抽动障碍/多动症)评估与干预》课程,填补了儿童专科等领域的技术认知空白;《综合医院中医适宜技术推广的做法》让基层医护掌握可直接开展的临床技能,实现“技术下沉不悬空”,尤其在中医适宜技术推广中突破“方法壁垒”。

五、基层延伸服务与应急担当板块:践行使命担当,深化医疗帮扶温度

(一)基层延伸服务:资源下沉触末梢,精准帮扶暖民心

为回应当地民情,在县医院协调下,医疗队将帮扶半径延伸至通渭县陇山镇中心卫生院、陇川卫生院,以多元服务践行国家巡回医疗“赋能基层、守护民生”的核心使命:

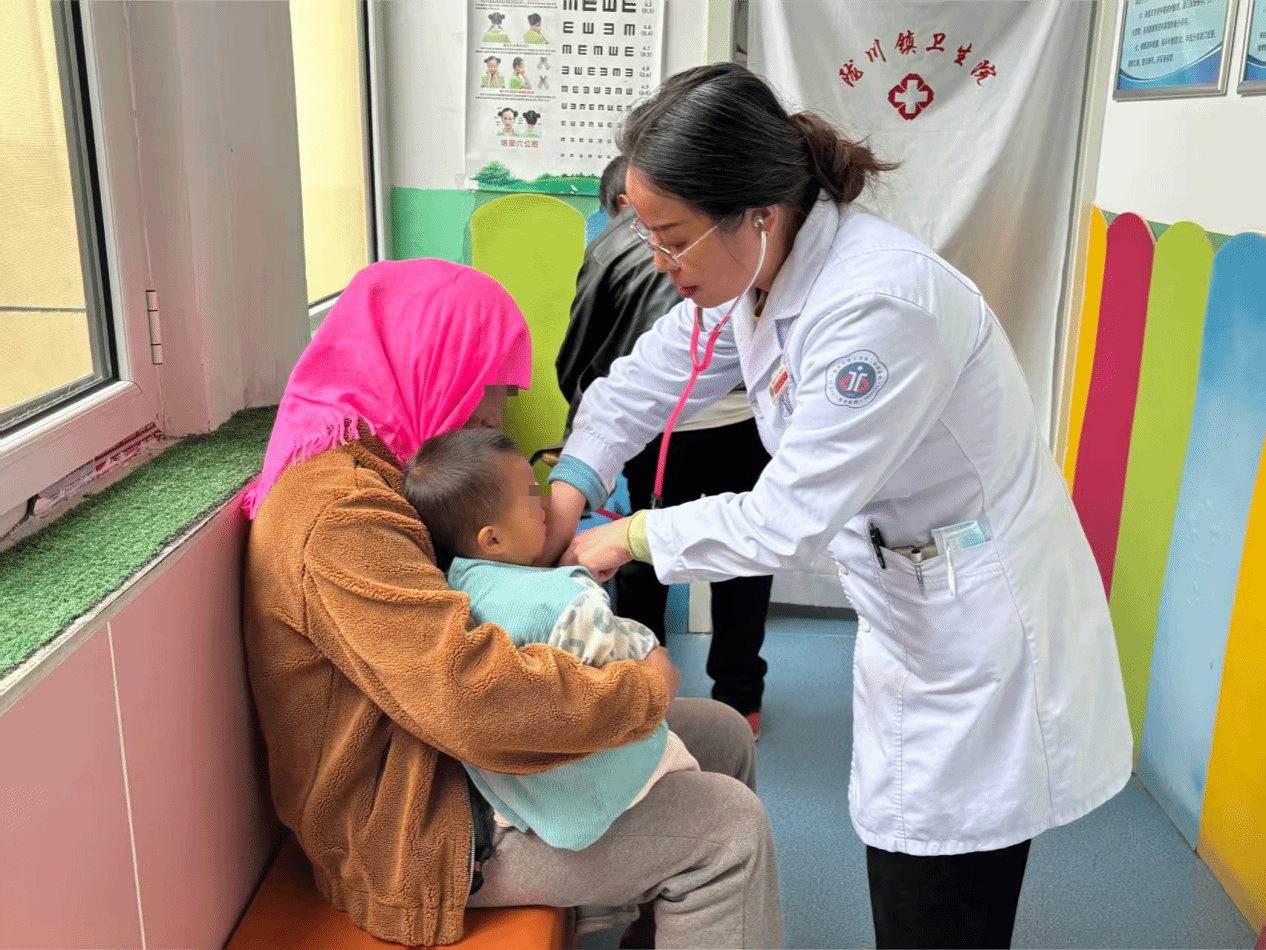

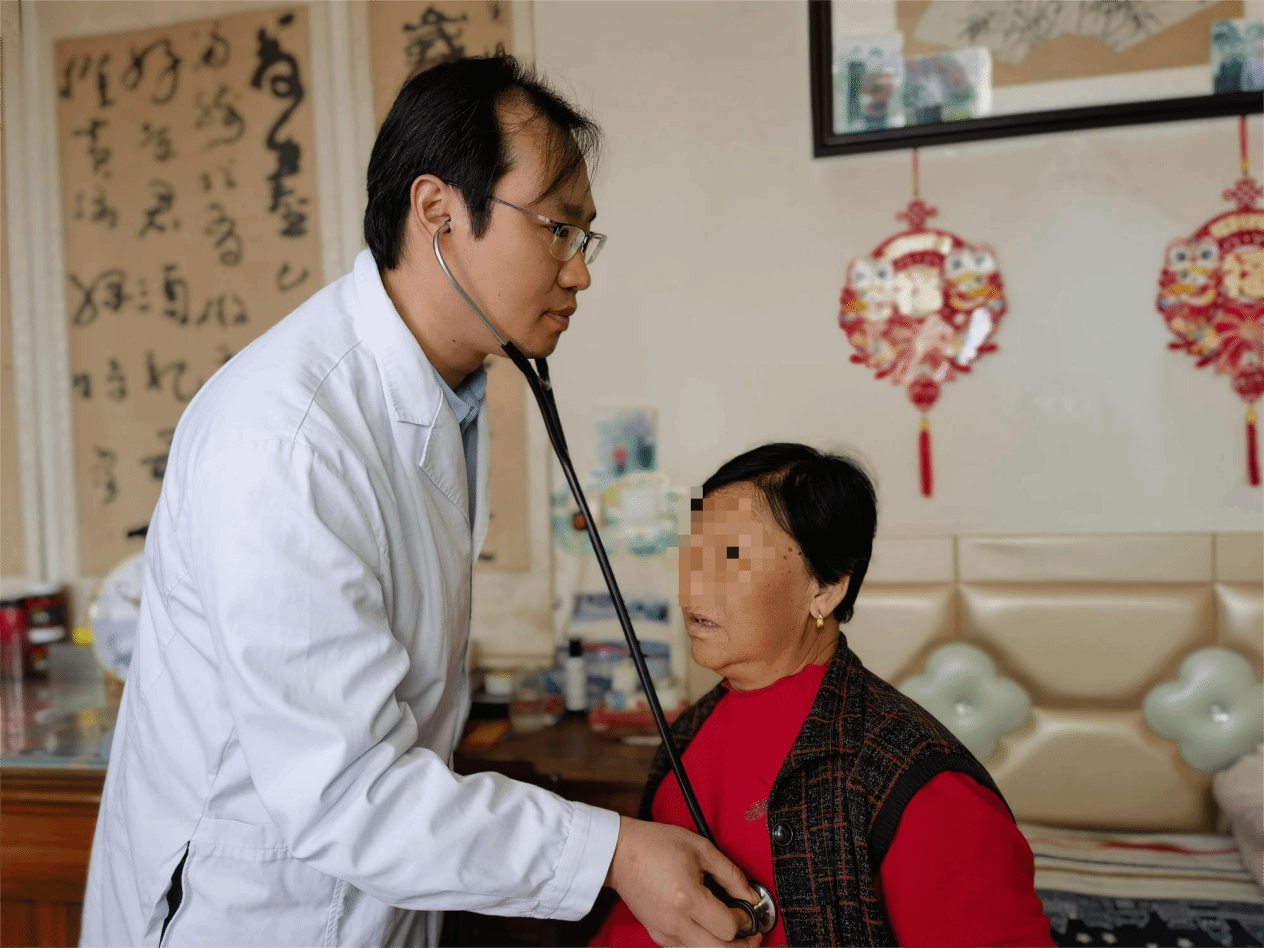

乡镇卫生院深度帮扶:在两所卫生院开展坐诊、查房工作,针对基层疑难病例组织多学科讨论,累计服务群众超200余人次;通过现场带教,帮助基层医务人员规范诊疗流程、提升鉴别诊断能力,直接激活基层医疗“内生动力”。

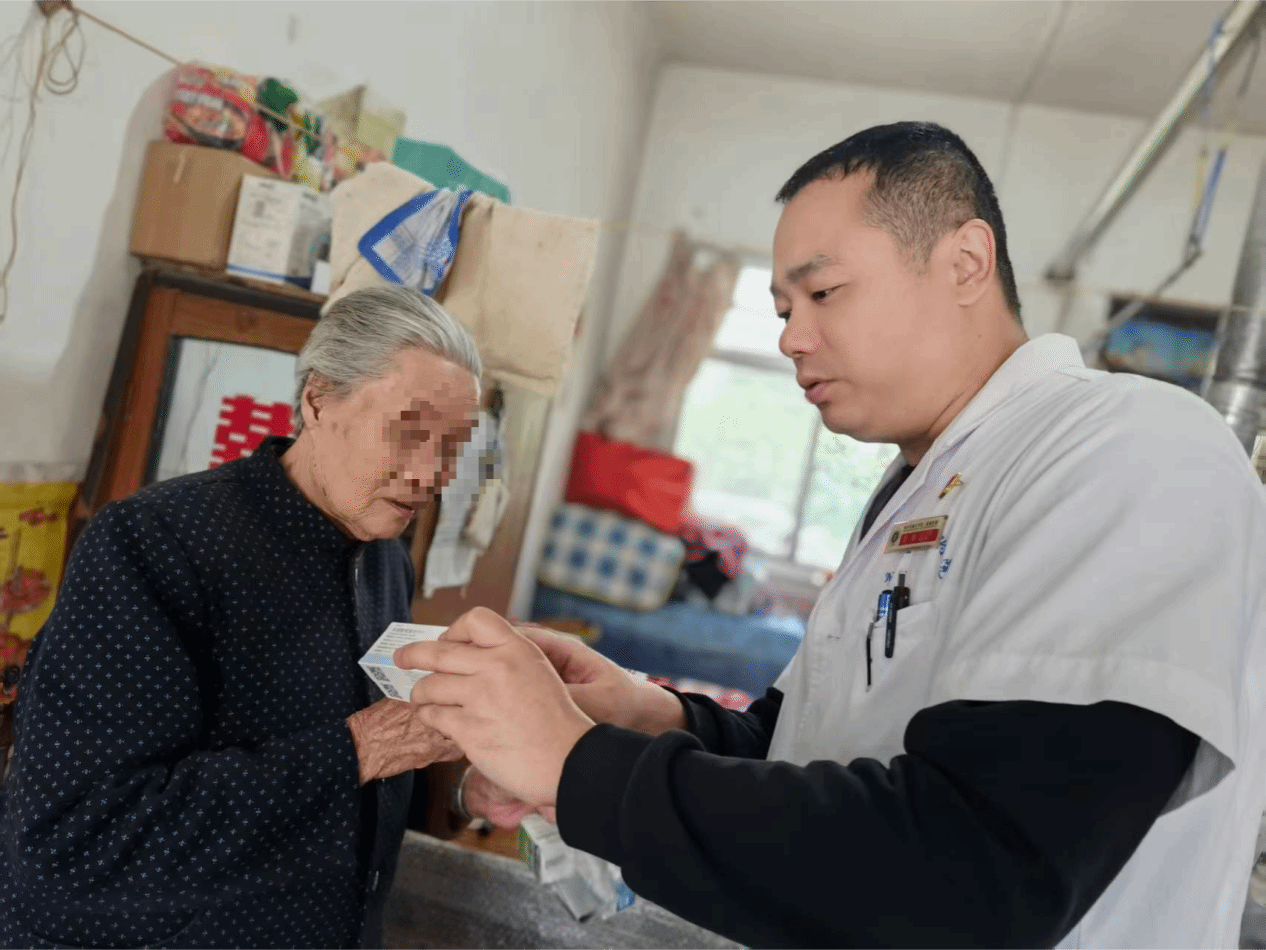

特殊群体精准服务:针对行动不便的老年群体,主动开展入户义诊,为多名老人提供上门健康评估与用药指导;将队内保障用药免费发放给有需要的患者,医生明确用药指征,护理骨干详解用法用量及注意事项,确保服务精准安心。既解决了群众“就医难”的现实问题,更通过细致科普传递科学健康理念,推动“重治疗、轻预防”的观念转变。

(二)地震应急担当:危难时刻显担当,坚守岗位稳民心

任务收官当日,甘肃省陇西发生5.6级地震,震感波及通渭县。队员们从震动中惊醒后,迅速调整状态,始终以平稳心态推进工作:

手术、学术讲座、多学科病例讨论等工作照常有序开展,用专业镇定稳定医患情绪;

收官座谈会结束后,接到通渭县医院疑难病案求助,神经内、外科队员第一时间赶赴科室,联合开展多学科会诊,为一例多动症患者重新制定精准诊疗方案,确保患者救治不受突发情况影响。

当地群众生活未受重大影响,而我们的坚守不仅保障了特殊时期的医疗秩序,更以实际行动践行了国家巡回医疗队“关键时刻靠得住、顶得上”的责任担当,成为特殊时期医疗秩序稳定的“定心丸”,让通渭群众切实感受到国家级医疗团队的责任与担当,这份信任也为后续长效合作奠定了情感基础。

六、收官不落幕:通渭帮扶的长效价值与未来展望

(一)阶段成效:短期帮扶见实效,长效价值深扎根

本次帮扶累计服务群众超200人次,其价值远超“单次服务”:

1.在资源层面,打破地域医疗壁垒,让西安交大二附院的顶级诊疗资源首次以“全场景服务”形式直达通渭基层,填补了当地神经科、儿科等领域的高端服务空白;

2.在能力层面,通过技术带教、思维传递,激活通渭县医护的“内生动力”,例如当地医生能独立开展中医适宜技术、掌握慢性病精细化管理方法,护理人员能开展专业的中西医结合护理与慢性病居家指导,实现了“帮扶一次、受益长远”;

3.在理念层面,推动“预防、规范、协作”的医疗观念扎根基层,从儿童抽动障碍的家庭护理指导,到老年慢性病的居家管理宣教,同时针对神经外科术后患者的居家康复护理(如颅脑术后肢体功能锻炼、伤口护理)、骨科髋关节置换术后的居家康复锻炼与防跌倒指导、妇科产后康复及更年期健康管理、心血管疾病(如高血压、冠心病)的居家用药与生活方式管理等,开展多学科家庭健康知识科普,让健康意识真正渗透到通渭县的社区与家庭,为“健康通渭”建设注入持续动能。

(二)长效合作:收官亦是新起点,协同共进谱新篇

通渭县帮扶点的收官,是交大二附院第九期国家巡回医疗任务的圆满收尾,更是与西部基层医疗体系深化协作的新起点。未来,我们将通过以下举措,让本次帮扶的“短期价值”转化为“长期效能”:

1. 搭建双向转诊与远程协作通道:开通通渭县医院与交大二附院的疑难重症快速转诊通道,定期开展远程影像阅片、病例会诊,让通渭患者能持续享受“基层首诊、上级支持”的分级诊疗服务;

2. 启动医护人才定向培养计划:为通渭县定向培养紧缺科室医护人才,通过“驻点带教+线上随访+进修支持”的模式,打造一支“带不走的医护团队”。

3. 构建特色专科建设帮扶机制:聚焦通渭县医院重点发展专科(如骨科、慢病管理科等),派驻交大二附院专家定期开展专科建设指导,包括科室管理体系搭建、特色技术项目孵化,助力基层专科从“基础诊疗”向“特色发展”进阶。

通渭县的帮扶工作虽已收官,但国家巡回医疗的使命仍在延续。我们将持续总结经验、细化合作,让通渭帮扶点的“收官”成为长效合作的“开篇”,真正实现“国家资源下沉—基层医护能力提升—群众健康持续获益”的良性循环,为推动西部基层医疗卫生事业高质量发展贡献更多力量。