电话:029-87679000(总机)

地址:陕西省西安市西五路157号

邮编:710114

网址:www.2yuan.xjtu.edu.cn

电话:029-87679000(总机)

地址:陕西省西安市西五路157号

邮编:710114

网址:www.2yuan.xjtu.edu.cn

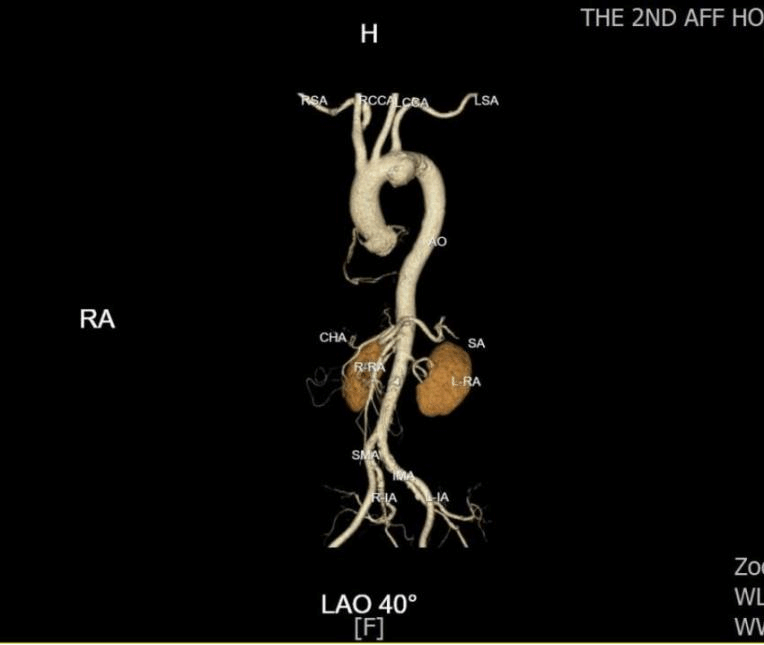

“左腿左手突然使不上劲,以为是老毛病,没想到查出个‘定时炸弹”。9 月下旬,63 岁的吴大叔在西安交大二附院神经内科就诊时,胸部 CT 意外发现主动脉弓部瘤样凸起,进一步检查确诊为主动脉弓动脉瘤合并附壁血栓—这一病变位于左颈总动脉与左锁骨下动脉之间,恰是人体血管 “交通枢纽”,一旦破裂或血栓脱落,可能引发大出血、脑卒中,死亡率极高。“传统开胸手术创伤大,老人身体扛不住;常规腔内手术又会堵死分支血管,两难。”神经内科主治医师胡春婷第一时间转诊至心内科邓捷主任团队,一场针对复杂血管病变的 “精准攻坚战” 就此展开。

1 毫米误差定生死 ,定制化方案突破手术禁区

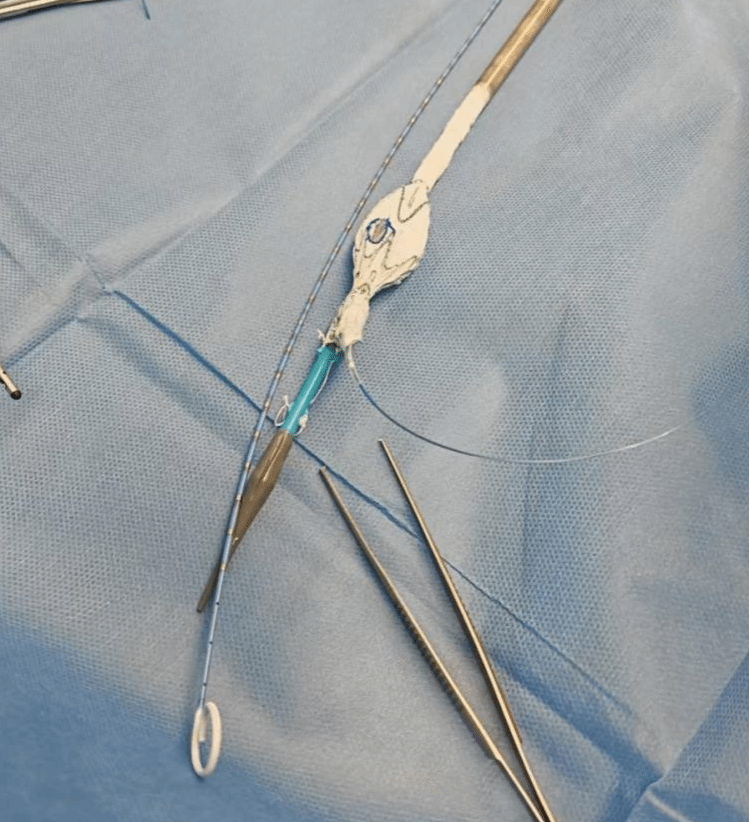

邓捷主任团队反复研判影像后发现,吴大叔的动脉瘤已超出常规 B 型夹层介入范围,若按传统方案,要么牺牲分支血管血供,要么面临 30% 以上的开胸手术并发症风险。“必须为他量身定制方案。” 邓捷主任提出创新思路:Castor 单分支支架锚定左颈总动脉 + 体外开窗重建左锁骨下动脉,既隔绝动脉瘤,又保住脑部与上肢供血。这套方案的关键在 “精准”—— 体外开窗的大小、位置需与血管开口完全匹配,误差超 1 毫米就可能导致内漏或血管闭塞。“邓主任拿着 CTA 图量了又量,连血管夹角都算到小数点后,还加班细化手术流程。” 吴大叔后来从护士口中得知,为确保万无一失,团队还专门调取了国内外 20 余例类似手术文献进行参考。

多学科 “护航” 2 小时手术,术后三天出院创奇迹

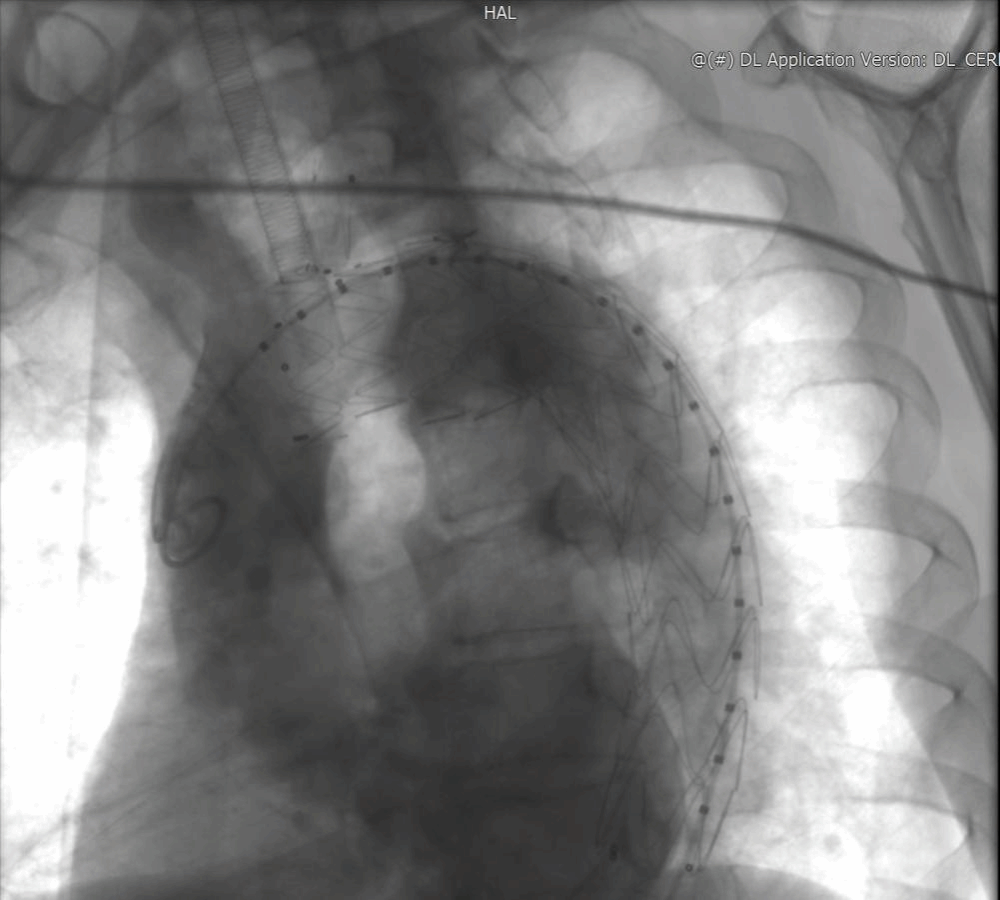

吴大叔回忆,术前多学科会诊(MDT)时,麻醉、心外、血管外、重症医学科专家逐一敲定细节:从术前评估到应急手术预案,甚至细化到导丝通过血管的路径。手术当天,邓捷主任带领刘小军、韩婕、张恒医生团队身着 30 斤铅衣,在 DSA 设备引导下精准操作:先将定制支架接入左颈总动脉,再以支架为 “坐标” 体外开窗,最后植入左锁骨下动脉支架。“最紧张的是造影那一刻,看到血管通了、瘤子被隔绝,大家才松了口气。” 主治医师刘小军说,整场手术耗时 2 小时,全程无大出血、无血管损伤。术后第 2天,吴大叔就能自主活动肢体;术后第三天,各项指标正常,顺利出院。“原以为要躺半个月,现在能买菜做饭,跟没生病一样!” 出院时,他特意给邓捷主任团队鞠了一躬。

微创技术改写治疗格局,为复杂动脉瘤患者带来新选择

“这类手术在国内仍属高难度操作,考验团队的技术精准度与多学科协作能力。” 邓捷主任介绍,传统开胸手术患者需住院 2-3 周,而此次微创技术不仅将住院时间缩短至 3 天,还大幅降低并发症风险。据了解,主动脉弓动脉瘤因解剖结构复杂,长期被视为学科内的“挑战课题”,此次 “单分支支架 + 体外开窗” 技术的成功应用,标志着西安交大二附院在复杂主动脉疾病诊疗领域达到国内先进水平。“现在逢人就说,是医生给了我第二次生命。” 吴大叔的康复故事,也为更多类似患者点亮了希望 —未来,医院还将继续优化微创诊疗流程,让精准医疗惠及更多患者。